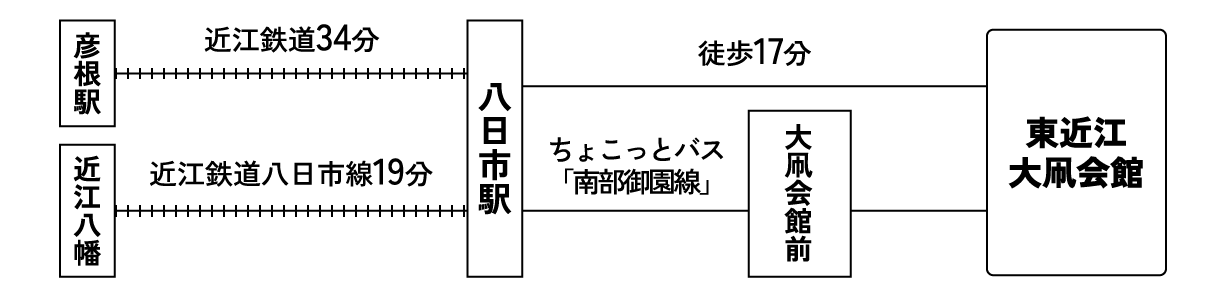

東近江大凧の紹介

東近江大凧の歴史と特徴

1.なぜ大型化したのか 「3つの村の競争と大凧製作技術の進歩」

東近江大凧の起源ははっきりとは分かりませんが、江戸時代の中頃に男子出生を祝って5月の節句に揚げられたと言われています。その後、村の行事、地方や国の慶祝行事の度に大凧を揚げられてきました。最初は小さかった凧も1841(天保12)年には縦横7間四方(約100畳)の大凧が揚げられたという記録が残っています。その後、明治時代になると160畳、200畳の大凧が次々と揚げられ、記録に残る最大の凧は1882(明治15)年に240畳の大凧「四海兄弟」が揚げられています。近年では、1984(昭和59)年に八日市市制30周年を祝って220畳の大凧「豊に恵む八日市」が揚げられました。

1882(明治15)年 240畳大凧「四海兄弟」

凧が大型化したのは、一つ目に琵琶湖から大凧を揚げるのに適当な風が吹いたこと、二つ目に100畳や200畳サイズの大凧揚げるための広大な野原である沖野ケ原があったこと、そして三つ目に大凧が伝承された旧八日市市内の中野・芝原・金屋の三つの村がお互いに大凧の技術を競い合った近江人気質の負けん気があったことにあります。このことは各村の技術などの秘密を他にもらさないために大凧を揚げたあとは燃やし、現物消去主義であったことで分かります。

このように東近江大凧は揚げる場所・適当な風・村々の人々の負けん気と東近江の八日市の風土と深く関わった文化なのです。

1984(昭和59)年 220畳大凧「豊に恵む八日市」

2.大型化した大凧の飛揚と運搬

全国的にも例を見ない大型の凧ならではの製作上の特色があります。

一つ目は大型化した凧の収納や運搬を出来るようにした「長巻き工法」です。大凧を揚げるときに丸い竹骨が取り付けられていますが、この丸い竹は取り外しができるようになっています。

1998(平成10年)フランスでの大凧揚げ

つまり、丸い竹骨を取り外して下から丸めて大凧を長い筒状にして収納や運搬を行います。この特徴により、飛行機や船による運搬で中国、イギリス、フランス、シンガポール、マレーシアなどで大凧が揚げられています。

長巻き工法

二つ目は「切り抜き工法」です。これは一面張りの凧に改良を加え、描かれた図柄に沿って切り抜くことにより透かしを入れ、大凧を揚げるときの風に対する抵抗を少なくし、揚げ糸の強度と大凧のバランスを保つための工夫です。

その他の特色としては、大凧が降りてきたときに凧の重みが角の一点に掛からないように、長方形の下部の両端をカットした変則の六角形の形になっています。また、大凧の土台となる竹骨には縦骨、横骨、斜めに取りつける菱骨、絵の線に沿って取り付ける絵骨とありますが、このすべての竹骨には紙テープが巻かれています。これは骨組みを行うときに竹と竹が重なる部分は綿糸でしっかりと縛りますが、これをずれにくくするためと竹の強化、そして「切り抜き工法」によりでてきた骨の部分を墨により塗りつぶす「化粧塗り」を行うためです。「化粧塗り」を行うことにより、大凧に描かれた絵柄がより鮮やかに見えるようになります。

切り抜き工法

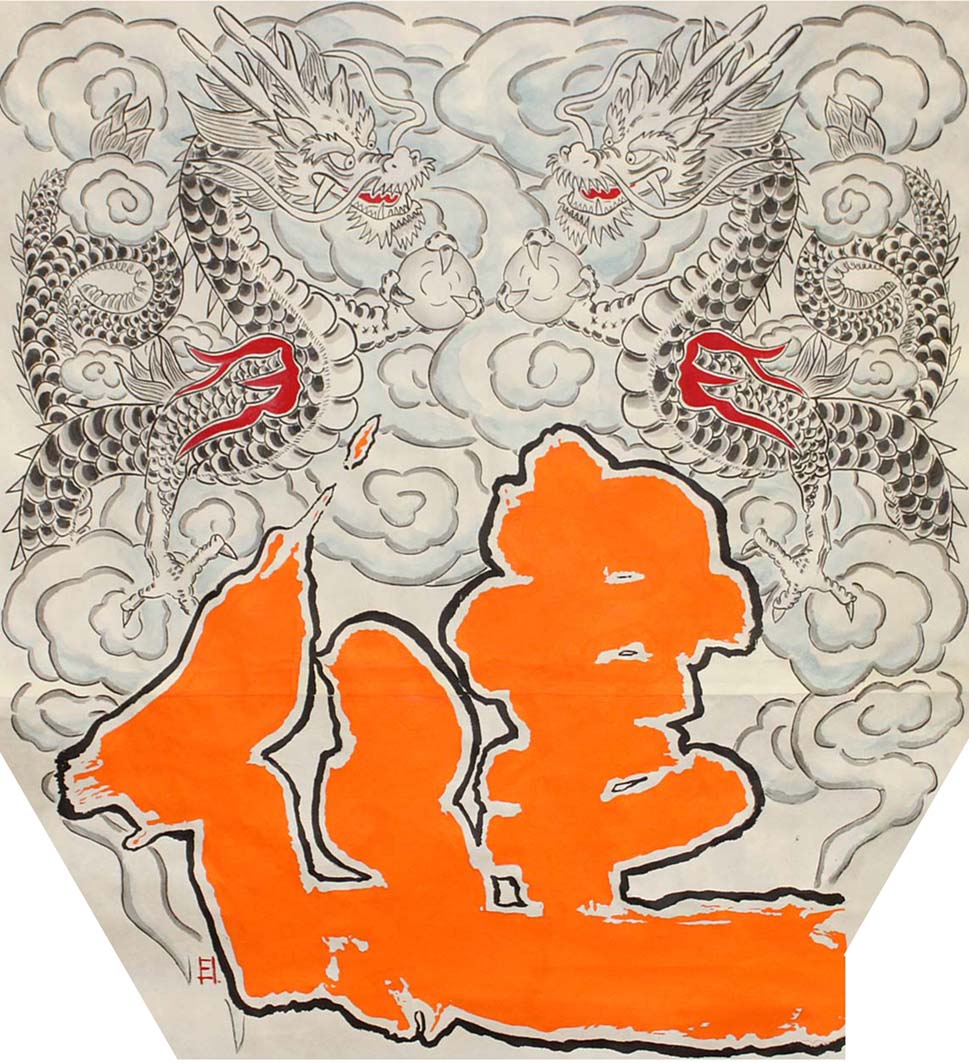

3.他の例のない大凧の絵柄「判じもん」

東近江大凧の絵柄の色彩は、他の地方の凧に比べ大変地味になっており、墨の濃淡と朱色で彩色されています。昔は、墨は鍋の底に付いた煤(スス)を、朱色は布引丘陵地の赤い岩を細かい粉にして使っていましが、現在では墨汁と朱墨を使います。また、他の色の絵の具も使うように昔に比べるとカラフルなものとなってきました。

さらに描かれた絵柄には全国にはない「判じもん」という独特の特色があります。これは、上部に鳥や魚、いろいろな器物などを描き、下部には朱色で大きく文字を描き、描かれた図柄と文字の組み合わせでお祝いや願い、その時代の世相を表した言葉の意味をもたせているものです。

例えば、上部に亀を二匹描き、下部に「夢」の文字で、『夢つかめ(ツー亀)』となります。

この「判じもん」がいつごろから東近江大凧に取り入れられたかは分かりません。絵を言葉に転じてその意味を解読させる「判じ絵」の文化が江戸時代に一般大衆に知的遊戯として大流行したそうです。また、庶民の暦や宗教にも取り込まれ親しまれていました。

この「判じもん」を伝える文化は数少なく、東近江大凧は貴重な文化と言えるでしょう。

『夢つかめ』

『夢わんさか』

『縁を結ぼう』

『心身健やかに』

4.はたちを祝う「20畳の大凧揚げ」

毎年その年の新成人をお祝いして、東近江市の成人式式典が行われる日に20畳サイズの大凧を揚げています。

この凧揚げの活動は昭和53年に始まり、参加する若い人たちにより盛り上がり、長老が多かった保存会に若い会員が加入するようになりました。今では成人を迎える市民が保存会と一緒に大凧を製作し、その年の干支を取り入れた絵柄の大凧として定着しています

2024年祝新成人「20畳大凧」

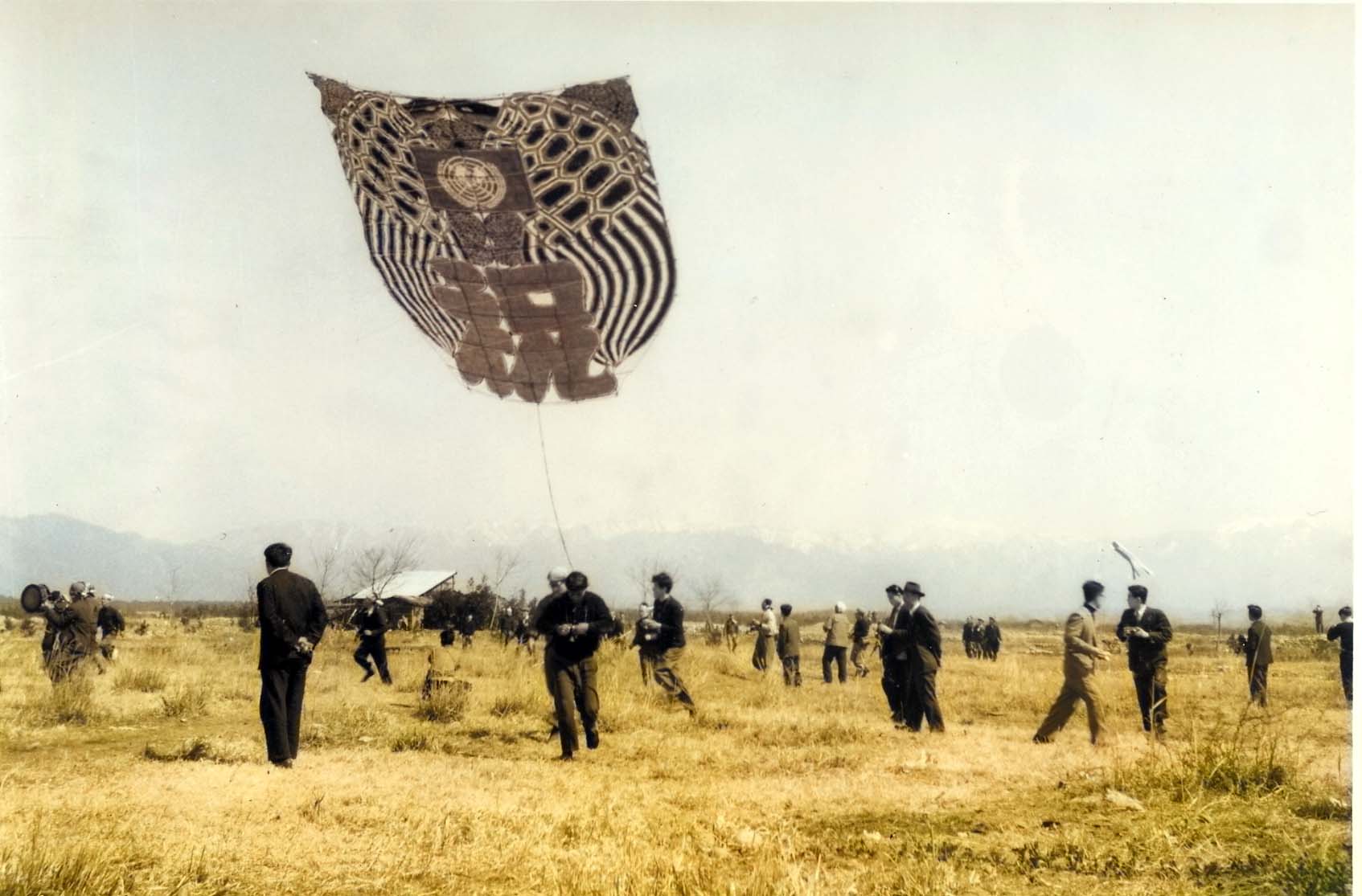

5.国や地方の慶祝行事に舞い揚がる東近江大凧

東近江大凧は、国や地方に大きな出来事やお祝い事がある毎に、祝いなどのメッセージを絵柄に表し大凧を飛揚してきました。

1957年(昭和32年)

100畳敷大凧「国連加盟を祝す」

1959年(昭和34年)

100畳敷大凧「皇太子御成婚を祝す」

1981年(昭和56年)

80畳敷大凧「祝びわこ国体」

1993年(平成5年)

20畳敷大凧「ご成婚を祝す-子はコウノトリのご機嫌に任せて-」

2005年(平成17年)

祝東近江市誕生

20畳敷大凧「舞台は東近江市へ」

2025年(令和7年)

祝東近江市制20周年

20畳敷大凧「奉祝東近江」