2025.08.03

新しい100畳敷東近江大凧が完成しました!

7月26日(土)から制作していた新しい100畳敷東近江大凧が完成しました。

制作期間 令和7年7月26日(土)~9月6日(土)

制作日数 22日間

延べ人数 559人

大凧制作の様子をご覧ください。

東近江大凧は、国や地域の、喜ばしい出来事があるたびに空を舞い、お祝いを表現してきた、まさに「お祝いの大凧」です。

これまでも、たとえば、古くは1959年の皇太子殿下のご成婚や、1970年の大阪万博開催、1981年の滋賀県での国民体育大会開催など、歴史的な節目には、必ず揚がってまいりました。また、東近江市が誕生した時、そして市制10周年、20周年の際にも、その雄大な姿を見せてくれました。

1968年には「明治100年」を祝して大凧が揚がりましたが、今年は「昭和100年」を迎える記念すべき年です。

そこで、この「昭和100年」という大きな節目を祝し、東近江大凧保存会では、江戸時代から伝わる大凧揚げの文化を末永く後世に継承していけることを願って、新たな大凧を制作することになりました。

7月26日(土)から制作が始まり、初日は作業の開始式である「のりつけ式」です。

「のりつけ式」

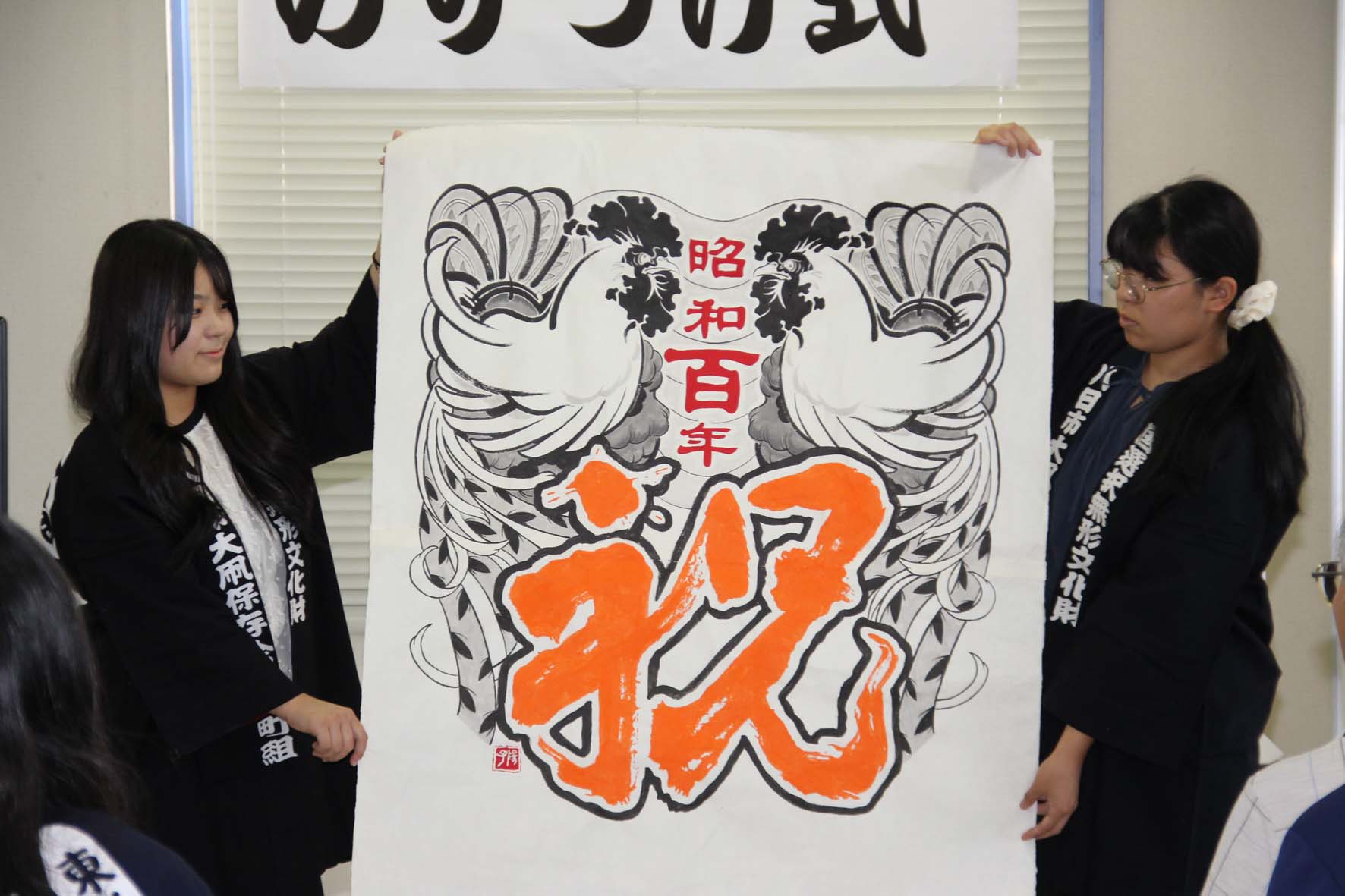

まずは、今回制作する図柄が発表となりました。

今回の100畳敷東近江大凧は、「昭和100年」ということをテーマです。

上部に鶏、下部に「祝」も文字、中央に「昭和百年」と書かれ「慶(鶏)祝昭和百年」となります。

ひとつの節目である昭和100年の年に、良くも悪くも激動の時代であった「昭和」を振り返り、苦難を乗り越え、今の日本の礎を作り出してきた、先人のたくましさや叡智を学ぶことも大事なことであると感じています。

これからのグローバルな時代に、我々が元気よく勇気を持って、益々まい進していけるようにという願いが込められています。

東近江市の空から大凧を通じて全国に「慶祝」のメッセージを発信したいと考えています。

図柄発表の後はのりつけの儀です。

二人一組なって和紙を継ぎ合わせました。

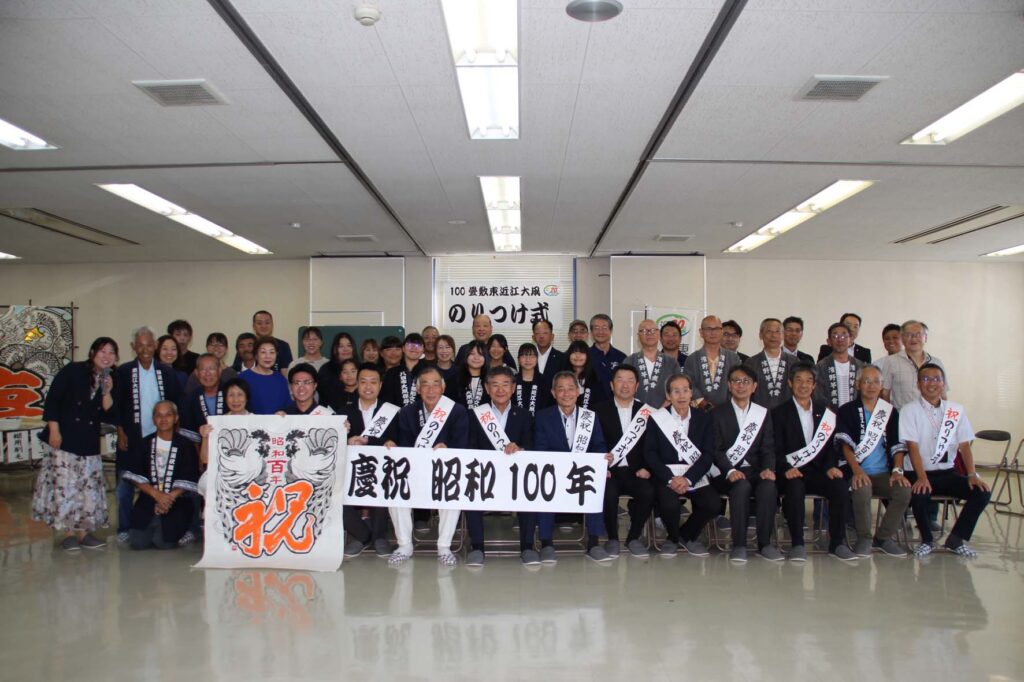

乾杯、作業日程の説明があり、のりつけ式が終わり、参加者皆で記念撮影をしました。

その後、最初の作業である「紙継ぎ」です。

「紙継ぎ」

参加された皆さんが貼り合わせる和紙に名前のサインを書き、次々と和紙を継ぎ合わせて100畳サイズの大きさに仕上げました。

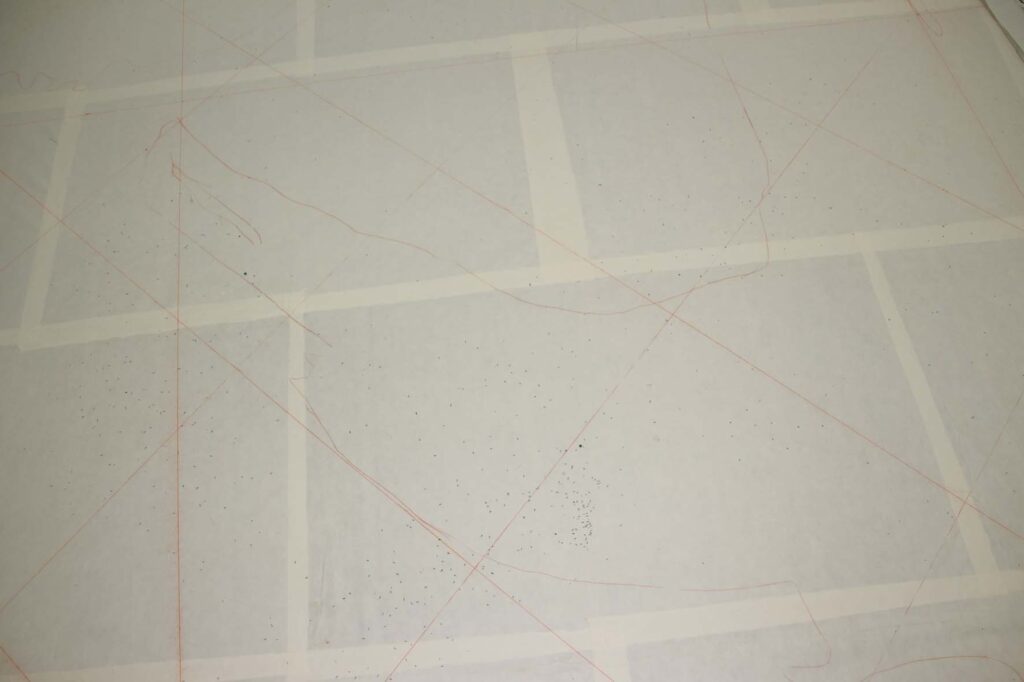

「墨打ち」

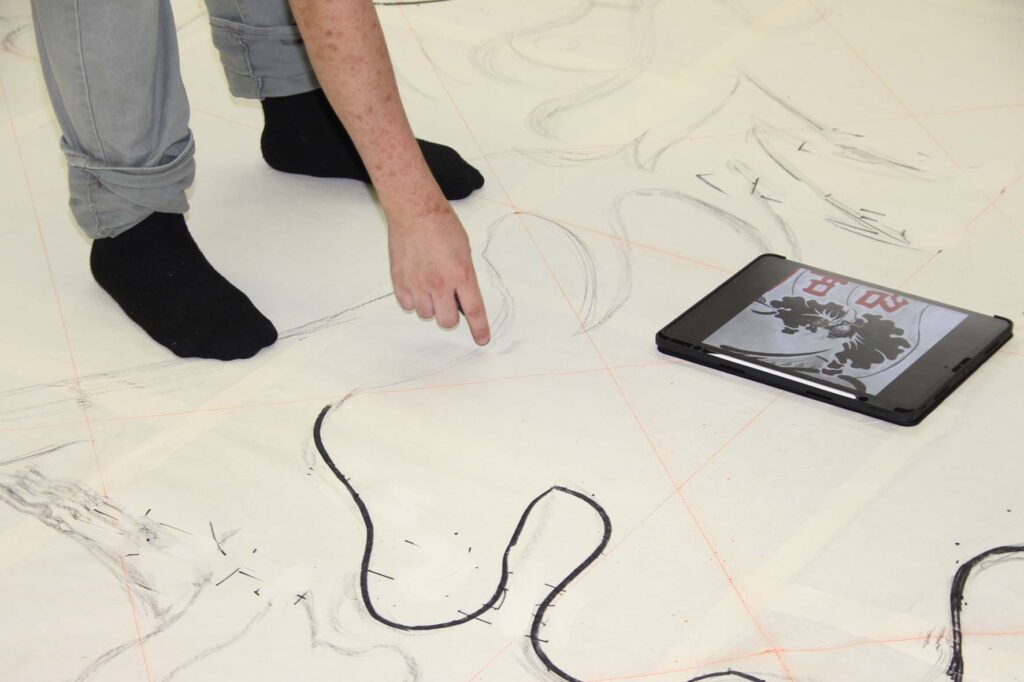

100畳サイズに出来上がった和紙に墨打ちで設計図を書きます。

この線は、骨組や絵柄を描くときの目安となります。

「下絵・文字」

「祝」の文字の下絵です。

プラスチックの粉を使って文字を描きます。この方法で描くと何度でも文字の修正をすることができます。

文字が確定したら、赤鉛筆で縁取りをして、粉を取り除けば文字「祝」の下絵が完成します。

鶏の絵を、コンテを使って描きます。

「朱墨」

文字は朱色に塗ります。

文字「祝」が出来上がりました。

「墨入れ」

墨で文字の周りに黒い枠を書きます。

文字「祝」の枠ができあがりました。

文字が出来上がれば、次はコンテで描いた鶏の絵を転写し、墨で描いていきます。

右の鶏の絵ができましたので、半分に折って写します。

うまく写りました。

鶏の絵に墨で線を入れていきます。

前回の作業と同じく鶏の絵に墨を入れていきます。

昭和百年の文字は赤で塗りました。

墨入れが終わりました。次回の色付けをする場所が分かりやすくするために鉛筆で線を引きました。

「色付け」

色見本をみながら凧に薄墨をのせていきます。

色が入ることでだんだんと絵の全体像がみえてきます。

細部の色付け作業を行い、絵柄が完成しました。

絵が出来上がりましたので設計図を基に骨組を行います。

「骨組(枠)」

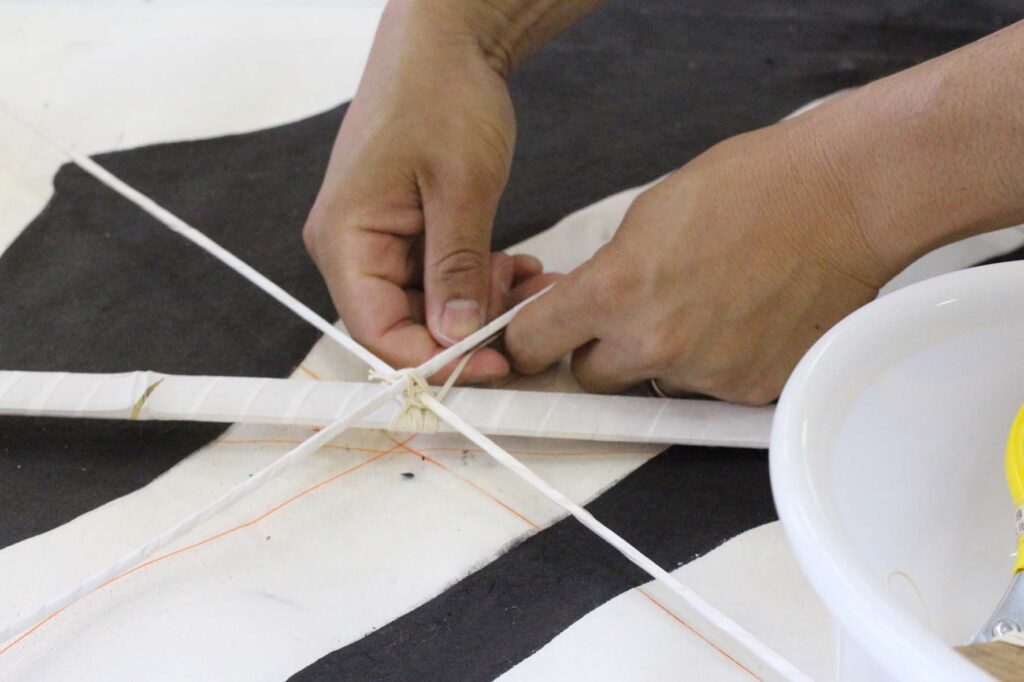

まず、縦横の枠骨です。重なった部分は綿糸でしっかりと括ります。

「骨組(菱)」

次に斜めの骨である菱骨です。

菱骨は50cm間隔であり、ここからは菱骨の骨組作業が何日か続きます。

斜めの骨である菱骨が進みました。

東近江大凧の菱骨について

東近江大凧の骨組みの特徴として、菱骨が他の地域の大凧よりも密に取り付けられています。これには主に2つの理由があります。

1. 運搬・収納時の利便性

東近江大凧は巨大なため、運搬時には凧を丸めて運びます。菱骨を細かく配置することで、丸めた際に骨がらせん状になり、凧全体がしっかりと長持ちするように巻かれた状態を保つことができます。これにより、持ち運びが容易になるだけでなく、凧の損傷を防ぐ効果もあります。

2. 風の抵抗と絵柄を際立たせるための工夫

東近江大凧のもう一つの大きな特徴は、風の抵抗を考えた絵柄に沿って凧を切り抜く「切り抜き」の技法です。菱骨を密に取り付けることで、絵柄の輪郭に沿って取り付ける「絵骨」を細かく、かつ強固に固定することができます。これにより、複雑な絵柄の切り抜きが可能になり、大凧の美しさをより際立たせることができています。

このように、東近江大凧の菱骨の配置は、ただ凧を形作るだけでなく、運搬や美観といった、この大凧ならではの特性を支える重要な役割を果たしています。

8月21日(木)から作業の後半が始まりました。

予定より早く作業工程が進んでおり、骨組の菱骨からの作業となります。

竹と竹が重なる部分を綿糸でしっかりと括ります。

骨組作業が続きます。

「骨組(絵骨)」

菱骨の作業が終わりましたので、東近江大凧の特徴である切り抜きを行うために

絵柄の線に沿った骨組である「絵骨」を取付けます。

すべての骨組が終わりました。

出来上がった骨組を移動し、絵を裏向けて骨組と合わし、次回の切り抜きの作業の準備を行います。

「切り抜き」

出来上がった絵柄と骨組を糊を使って合体させます。

この時に東近江大凧の特徴である切り抜きを行います。

たくさんの願い札を貼り、骨組と絵の合体作業が終わりました。

「化粧塗り」

切り抜き作業が終わり、裏向いている大凧を表向けます。

切り抜きで出ている竹を墨で塗ります。

9月1日(月)19:30からの「化粧塗り」の作業が終わり、100畳敷大凧の作業は終了しました。

「後片付け」

作業は終わりましたが、最後は後片付けがあります。

フロアをきれいに掃除しました。

出来上がった大凧です。

「完成披露」

9月6日(土)9:30から、完成した大凧の披露を行いました。

多くの方がに大凧制作作業にご参加いただきありがとうございました。

これからも、東近江の伝統文化を未来へ繋ぐため、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。